红色故事会绥德“四师”:西北革命策源地

榆林学院绥德师范校区里的“四师”纪念广场。资料图片

1923年5月,在绥德县城疏属山腰北门巷原绥德中学堂校址上,陕西省立第四师范学校(以下简称“四师”)正式创建,成为除榆林中学外,当时陕北23个县另一所中等教育机构。在这里,一批以李子洲为首的早期中国共产党党员,掀起了一场革命教育和教育革命,成立了陕北地区第一个党组织,培养了大批党员和军事人才,成为西北革命策源地。

这所具有近百年历史的红色学校,尽管曾先后更名为陕西省立绥德师范学校、陕甘宁边区绥德师范学校、陕西省绥德师范学校等,但不变的是师生们在各阶段中的奉献进取精神。革命先驱的光荣传统在这里持续发光发热。

日前,记者来到陕西省绥德师范学校(以下简称“绥师”)校史馆,映入眼帘的“四师”老校门,保存80余年的校旗,以及一本本沉甸甸的教材、一张张满载历史记忆的照片,无不诉说着具有近百年历史的红色“四师”的点点滴滴。

陕北的“红色学府”

1919年五四运动的爆发,改变了中国当时众多青年的命运,出生于绥德县的李子洲便是其中一位。在中国共产党主要创始人李大钊等人的影响下,李子洲从五四运动的积极参与者,发展成为马克思主义的传播者,进而成为中国革命的实践者,并成为西北地区共产主义运动的早期领导者、中共西北党组织的主要创建者之一。

1922年,得悉陕西当局拟成立陕西省立第四师范学校,办学地点没有确定时,李子洲深知陕北教育机构奇缺,便与呼延震东、白超然作为旅京陕北学生代表,向陕西政教界说明在绥德开办师范学校的重要性,杜斌丞等人也向省上力争,最终使“四师”设在了绥德。

1924年秋,在榆林中学任教的北京大学哲学系毕业生、中共党员李子洲就任“四师”第二任校长。同年8月25日,在开学典礼上,李子洲表明了“为以马克思主义唤醒青年,唤醒农民工人及一切劳苦人民,改造中国,进行革命,建立人类最科学最美满最理想的共产主义中国”的就职意愿,并要求学生“求学勿忘革命,革命勿忘求学。如求学而忘革命非真求学,革命而忘求学非真革命”。李子洲在课程设置和教学内容等方面全面抛弃旧教材中的糟粕,以《共产党宣言》《马克思主义浅说》《共产主义ABC》《社会主义浅说》等马列主义课程作为人人必学的课程。并以反迷信、反唯心主义、反保守,提倡唯物史观、科学人生观、宇宙观为提纲,精选古今中外名家文豪或文艺著作、经典原文、经典要义以及马恩列斯原著摘录为内容自编讲义,作为国文课本教材。李子洲先后邀请王懋廷、王复生、田伯英、杨明轩等进步知识分子来校任教。由此,“四师”掀起了一场革命教育和教育革命,使“四师”成为继榆林中学之后,陕北地区传播马克思主义的又一个主要阵地。

1929年6月18日,李子洲在狱中病逝。1940年,毛泽东亲笔题词称李子洲为“陕北共产党奠基人”,朱德在李子洲墓碑上题词“陕北共产党发起人”。2000年7月15日,习仲勋为李子洲题词“一代英烈 千秋功臣”。

点燃革命的星星之火

“四师”是陕北党、团组织的发源地。

马克思主义的广泛传播,让“四师”的一批进步师生积极向党靠拢。1924年12月上旬,“四师”成立了中国社会主义青年团绥德支部。这里,还成立了中共绥德小组,这是陕北的第一个基层党组织。

“党组织的建立和发展,点燃了陕北革命的星星之火,‘四师’成了陕北有志青年最向往的地方。”榆林学院李子洲干部学院办公室主任王天强介绍,陕北革命的火种就此点燃,为陕北特委的成立、武装斗争的开展和革命根据地的创建,奠定了思想基础和组织基础。

据记载,至1926年冬,“四师”培养的400余名学生中,80%的学生都加入了党、团组织。此后,“四师”点燃的革命之火以燎原之势,迅速发展到陕北各地及毗邻省份,北至府谷,南至宜川,西至银川,东至山西汾阳等地的团组织,都是由“四师”师生组织建立的。

力挽狂澜 挽救“绥师”

1943年2月,习仲勋奉调任中共绥德地委书记兼绥德警备司令部政治委员。他对更名后的陕甘宁边区绥德师范学校十分重视。

当年4月,西北局抽调一批骨干力量派赴绥德师范加强学生工作,齐心是主要带队人。到达绥德后,她被编入绥德师范秋三四级学习并担任支部书记,后调整到三二级毕业班,并任学校党总支委员。

之后不久,绥德师范受“抢救失足者运动”错误影响,引起了习仲勋的高度警觉。他多次到学校召开会议,与师生代表谈话,了解真实情况。通过调查研究,习仲勋向党中央和西北局报告,如实反映了绥德地区发生的情况,建议纠正整风运动中“左”倾偏向。在党中央的指示下,领导学校开展甄别纠错工作,从而挽救了大批师生,挽救了绥德师范,更为全边区整风运动走上正轨作出重要贡献。

经历这场特殊斗争后,习仲勋与齐心从相识、相知到相爱,在1944年4月28日结为一对革命伴侣。

新中国成立后,绥德师范不再承担党政干部培训工作,恢复为单一性质的师范学校,为陕北地区特别是榆林的教育事业培养出大批优质人才。2017年7月24日,经陕西省人民政府批准,绥德师范并入榆林学院,保留陕西省绥德师范学校校牌并且增挂榆林学院绥德师范校区校牌,主要承担师范类人才培养、中小学教师培训等职能,翻开了新的发展篇章。

访谈与点评

绥德大地上的红色印记

——访绥德县委党校讲师张小兵

记者 程刚

在绥德这片革命的土地上,除了绥德“四师”外,还有中共绥德地委旧址、 郝家桥、义合镇西北局驻地旧址等一个又一个难以磨灭的红色印记 。

近日,记者专访了绥德县委党校讲师张小兵,他系统回顾了以习仲勋为代表的老一辈革命家,在绥德这片土地上开展革命斗争的历史 。

中共绥德地委的历史作用

1941 年 1 月,陕甘宁边区中央局决定将中共绥德特委改称为中共绥德地委。1943年2月,习仲勋同志担任绥德地委书记。正值边区各地全面贯彻执行党中央 “三三制 ”民主选举时期。在习仲勋同志的领导下,绥德地委模范地执行了党中央所制定的“三三制”选举原则 ,使一大批开明绅士、知识分子等能昂首走进政府机关并担任要职,充分调动各方面的力量投身到边区的建设中 。

同时,在习仲勋同志的领导下,绥德分区整风审干的甄别工作进行得果断、扎实、彻底,保护了大批外来的知识分子干部。经过整风,绥德分区锻造了一批高素质的干部队伍,有力地推动了各项工作的开展,为将绥德分区建成为陕甘宁边区的模范分区奠定了人才基础和组织基础。

在中共绥德地委和习仲勋同志的坚强领导下,当地的各级党组织迅速恢复,政治、经济、文化等各项事业得到迅速恢复和发展,军民欢欣鼓舞,呈现出一派朝气蓬勃的繁荣景象,干部群众意气风发,斗志昂扬,为夺取抗日战争的最后胜利和迎接全国的解放作出了巨大贡献。时间虽已久远 ,但老一辈革命家求真务实 、密切联系群众的宝贵精神历久弥新,成为鞭策全体党员干部干事创业的重要精神动力。

郝家桥调查及现实启示

郝家桥调查,是1943 年习仲勋同志在绥德分区郝家桥村进行的一次重要的调查活动。通过这次调查 ,推选了劳动英雄刘玉厚,推广了模范村郝家桥村,为全面开展绥德分区大生产运动树立了一面旗帜。

郝家桥调查期间,习仲勋同志带领调查组始终坚持 “把屁股端端地坐在老百姓的这一面 ”,坚持“深入群众实际,以问题导向为主,典型突破,推动全局 ”的工作方法,调动了劳动者积极性,提高了粮食生产率,缓解了租佃矛盾。经他提议地委研究决定在全区范围内开展“村村学习郝家桥,人人学习刘玉厚”的活动,为郝家桥接下来开展农业大生产,扫除了障碍,打开了局面。

一年下来 ,郝家桥村取得了大丰收。绥德分区当年的生产总值折合小米达到了40 余万石,不仅解决了全区 52 万人口的吃饭问题,还支援抗战,解决了部队大部分粮食供应,实现了全区全部自给自足的目标。

深受习仲勋同志的影响,齐心同志先后于1944 年和1947 年两次到郝家桥村开展工作,无论是与房东刘应贞一家人相处,还是开展文教工作,都始终坚持做到了习仲勋同志所要求的 “把屁股端端地坐在老百姓的这一面”,全心全意为老百姓办实事,同郝家桥群众建立了深厚的革命友谊。

今天,我们要学习习仲勋同志在开展郝家桥调查中所展现的密切联系群众的工作作风和深入调查研究的工作方法,坚持做到一切为了群众,坚持一切依靠群众,坚持从群众中来、到群众中去的群众工作原则,对于当前开展各项工作有着极其重要的指导意义。

义合会议后土改纠偏

习仲勋同志在陕甘宁边区土改工作中纠正“左”倾错误的历史,对当前唤醒历史记忆,总结历史经验,汲取历史营养有着十分重要的历史与现实意义。

1947 年 11 月,为了贯彻《中国土地法大纲》,中共中央西北局在绥德县义合镇召开了陕甘宁边区干部会议,与会者922人(史称 “义合会议 ”),讨论土地改革和整党工作,会议对陕甘宁边区土改工作起着至关重要的推动作用。

义合会议之后,习仲勋同志坚持从实际出发,主张具体问题具体分析,反对空谈和坐在机关指手画脚、发号施令。为更直接更准确地了解土地改革的实际情况,他深入走访了绥德、清涧等地区进行调查研究,通过与当地乡村干部、农民、学者等多次深入交谈,诚恳地征求他们的意见,实地搜集确凿资料,并且认真撰写了土改工作总结报告。

当发现土改中出现 “左”倾现象后,习仲勋同志严肃提出:改造错误必须认真 ,哪怕只余个别问题也不应马虎过去。他从党领导的革命事业和广大人民群众的利益出发,以有利于彻底消灭封建土地制度,有利于经济发展、 政治稳定、社会和谐,有利于最大多数人民的利益得到保障为原则,积极向中央反映其中存在的严重问题,同出现的 “左”倾错误作斗争,为边区土改工作走上正轨作出重要贡献。

榆林学院绥德师范校区。资料图片

先锋与群众

创新“党建+”模式 提升育人水平

——记榆林学院数学与统计学院教工党支部

记者 王梓萌

日前,教育部公布了首批全国党建工作示范高校、标杆院系、样板支部培育创建单位验收通过名单,榆林学院数学与统计学院教工党支部名列其中。

数学与统计学院教工党支部于2018年12月被确定为首批“全国党建工作样板支部”培育创建单位。近年来,党支部全体成员继承与发扬绥德“四师”的光荣革命传统,让红色基因融入师生血脉,不断向革命先辈学习,以他们为榜样,不畏艰难、勇于开拓、善于创新,为学院各项工作的顺利开展打下了坚实基础。

5月6日20时,榆林学院数学与统计学院的数学讨论班热闹非凡,15位科研能手、教师各抒己见,探讨着科研议题。

2018年,榆林学院数学与统计学院教工党支部经过认真调查研究,创新“党建+科研”模式,成立了数学讨论班,每周定期开展学术讨论,目前已邀请全国知名学者开展学术讲座20余场次。与此同时,教工党支部坚持“请进来”和“走出去”相结合,开阔教师研究视野,提升科研质量,实现各类科研项目申报从无到有、从有到多的新局面。两年来,数学与统计学院承担国家级项目3项,省市级项目17项,市区级教学研究项目23项。

近年来,数学与统计学院教工党支部坚持立德树人,不断提升育人水平,促进学生全面发展。2019年,学院开展党员教学标杆示范课,由教工党支部书记马崛带头讲课。“党建和教学相融合使党员增加了使命感与责任感,充分发挥了其模范带头作用。”马崛说,“依托‘党建+教学’模式,各教研室主任作为党员主动担当作为,全院构建形成高等数学教学团队等6个教学团队,各主要课程已立项为校级以上精品课程、重点课程、模块化课程建设项目,线性代数等课程成为在线资源课程。”

此外,教工党支部创新“党建+管理”模式,不断提升全院管理水平,实现了知识育人、党建育人和实践育人的良好结合。如今的数学与统计学院学风浓厚,育人成绩显著,学生考研上线率多年位居全校前列,就业率连续多年保持在93%以上,学院也多次荣获“学生思想政治教育工作先进集体”“师德先进集体”“目标责任考核先进单位”等荣誉称号。

“高书记,今年啥时候来?孩子们可都盼着呢!”5月9日,接到靖边县东坑镇四十里铺小学校长姜东的电话,数学与统计学院党总支副书记高海艳十分激动:“去年因为新冠肺炎疫情影响没有去成,今年一定来!”

四十里铺小学有很多留守儿童。这一情况受到教工党支部的高度关注。2018年开始,教工党支部开展 “教育扶贫”活动,选派党员组建“义务教育关爱服务团”到四十里铺小学义务支教,开展课程讲授、学业辅导、素质拓展、爱心捐赠等一系列活动。

在今年开展的党史学习教育中,数学与统计学院教工党支部立足实际,整合资源平台,创新方式方法,突出特色内容,不断引导广大党员学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。学院开展“学党史、感党恩、当先锋”等主题党日活动、组织全体教职工观看《中国共产党百年述职报告》专题片……一系列活动的开展,有效引导党员在学习、生活中率先垂范、积极作为。“学院还通过官微开设‘数说党史’专栏,以专栏的形式讲述百年党史故事,以历史时间为主轴,精心挑选党史中的重大事件、重要会议、重要人物进行定期文章推送,引导学生从党的百年历史中汲取继续前进的智慧和力量。”马崛介绍。

唯有创新,党建才有活力。如今,“党建+教学”“党建+科研”“党建+管理”“党建+服务”已成为榆林学院数学与统计学院教工党支部的工作新格局,支部党员积极进取、斗志昂扬,各项事业发展欣欣向荣。“下一步,我们将继续发挥引领示范作用,巩固示范创建和质量创优成果,夯实学校基层党建基础,从而带动全校党建工作质量整体提升。”马崛说。

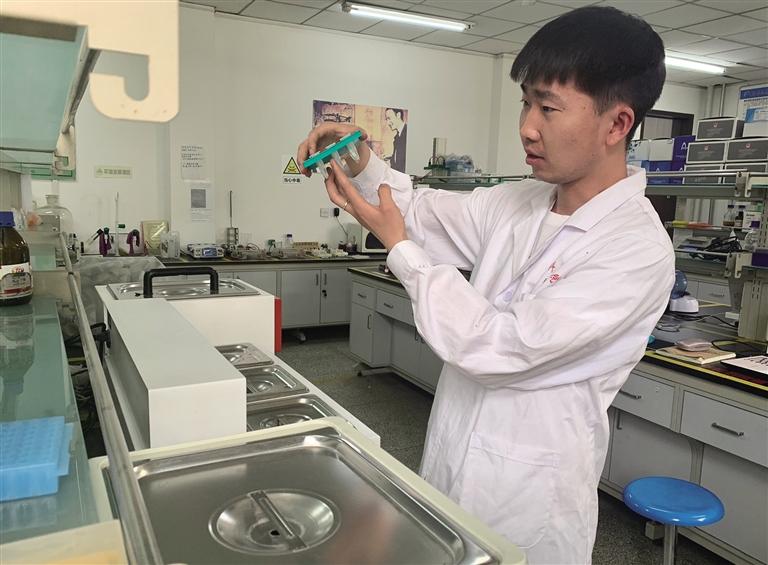

在陕西省绒山羊工程技术研究中心的现代生物技术实验室内,学生正在提取白绒山羊DNA样品。 记者 王梓萌摄

追赶超越正当时

努力向特色鲜明高水平应用型大学迈进

——“十三五”期间榆林学院教育教学改革发展纪实

榆林学院能源化工楼。 资料图片

记者 王梓萌

陕西省绥德师范学校是一所有着近百年光荣历史的师范学校,学校创办以来,为中国革命和建设培养了2万余名杰出人才,70多位校友为中国革命英勇献身。2017年,榆林学院成功合并绥德师范学校。

近年来,榆林学院从绥德“四师”留下的光荣革命传统中不断汲取力量,发扬改革创新、艰苦创业的精气神,用实际行动诠释着新一代“绥师”人的担当与奉献。学校根植地方特色、推动转型发展,构建了能源化工、现代农业、教师教育和管理类四大学科专业群,契合地方社会、经济、文化发展需求,培养出了一大批优秀学生,为服务地方经济社会发展作出了突出贡献。

传承红色基因,凝心砥砺奋进。如今的榆林学院,正努力向特色鲜明高水平应用型大学迈进。

重视科研 增强服务能力

5月11日,在陕西省绒山羊工程技术研究中心的现代生物技术实验室内,榆林学院生命科学学院动物科学专业的学生正在做实验。

“学生们刚刚把白绒山羊DNA样品提取完,目前正在做收尾工作。”陕西省绒山羊工程技术研究中心副主任朱海鲸告诉记者,“我们在实验室建立起陕北白绒山羊的DNA样品库,基于这个样品库,可以进行许多后续的分析实验,如选种选育,判断哪些羊品质好、哪些羊品质不好。”

陕西省绒山羊工程技术研究中心是榆林学院建立的省级工程技术研究中心,现设有专门从事绒山羊研究的现代生物技术实验室、绒毛品质分析实验室、营养与饲料检测实验室等各类实验室,以及一个可以饲养300只试验羊的羊场。

“中心以实现我国绒山羊产业的健康可持续发展为己任,追踪世界绒山羊科技前沿,致力于绒山羊基础研究和应用型成果的吸收、转化与推广,服务榆林及周边地区,搭建全国一流的绒山羊科技创新平台。”朱海鲸说。

陕西省绒山羊工程技术研究中心只是榆林学院重视科研工作的一个缩影。

“把屁股端端地坐在老百姓的这一面”,这是1943年习仲勋同志在绥德郝家桥村开展郝家桥调查中始终坚持的工作态度。近年来,榆林学院从中不断汲取红色力量,把人民放在第一位。广大师生胸怀祖国、服务人民,不计名利、敢于创造,肩负起历史赋予的科技创新重任。

“十三五”期间,榆林学院坚持科研强校理念,围绕区域经济发展对科技的需求,确定了“陕北白绒山羊品种选育”“农业节水”“洁净煤技术”“榆林区域经济”等研究方向,建成了30余个省市级科研平台,产出一批应用型高水平科研成果,解决了制约区域经济社会发展的关键性难题。

科学定位 推动转型发展

应用型高校是构筑现代职业教育体系的关键一环,更是深化产教融合改革的重要试验田,已成为当前服务创新驱动发展的重要部分。为此,榆林学院结合国家发展战略和榆林市“三区一高地”建设对地方高等教育的需求,早在2008年、2015年就促成省、市主管部门两次签署共建榆林学院协议,支持榆林学院建设为榆林大学。2016年初,学校编制完成“十三五”规划,充分发挥集体力量,进一步确定“打造特色鲜明高水平应用型大学”的发展定位,梳理建设过程中的系统问题,逐一找差距、抓落实。同年,学校成为陕西省首批应用型大学转型发展试点院校,被国家确定为重点支持的100所转型发展试点高校之一。

“学校坚持扎根榆林、面向陕西、辐射周边的办学定位,优化学科专业结构,提高教育教学质量,进一步提升办学层次和水平,以转型发展为主线,以机制体制改革为动力,重点在‘双师双能型’师资队伍建设、应用型人才培养等方面加大改革力度,大力推进实验实训场地和校外实践教学基地建设。”榆林学院发展规划处处长、高水平大学建设办公室主任王刚说。

通过各方努力,榆林学院在学科建设等方面取得了扎实成效。2016年,榆林学院推进学科专业建设,形成了4个省级“一流学科”和8个省级“一流专业”;2017年,在陕西高校“一流专业”项目遴选中,学校植物科学与技术、水土保持与荒漠化防治、动物科学等7个专业榜上有名;2018年,学校被批准成为硕士学位授权单位,目前已有9个硕士点13个领域开始招生;2019年,学校的汉语言文学、水土保持与荒漠化防治、旅游管理等6个专业成为上级部门备案省级“一流本科专业”。

立德树人 提升学生素养

榆林学院在全面推进综合改革的进程中,始终把精神文明建设摆在重要位置,用地方文化资源,打造集教学改革、人才培养、学术研究与社会服务“四位一体”的特色素质教育模式。

据了解,榆林学院按照“深化产教融合,推进转型发展,着力培养应用型人才”的人才培养思路,出台了《榆林学院“十三五”专业建设规划》《榆林学院“十三五”课程建设规划》等,并先后4次修订完善本科人才培养方案,构建了“2+1+1”应用型人才培养模式和内外联动教学质量保证体系,保障了应用型人才培养质量。

“学校先后培养了6万余名高素质应用型人才,毕业生遍布陕西及周边地区,为区域经济和社会发展作出了重要贡献。”王刚介绍。

能源与动力工程专业的学生张慧鑫说,自己所学的专业能取得良好的发展,得益于该专业注重理论和实践相结合,学生在掌握基础专业知识的同时,还重点培养大家的创新意识和创造能力。

在红色精神的带动下,榆林学院充分利用绥德师范校区红色资源,成立李子洲干部培训中心、陕北革命研究院,并创作完成了反映绥德师范学校校史的音乐剧《播火记》,通过传承红色基因,继承绥德师范学校光荣革命传统,有力保护了绥德师范学校的百年品牌。

“榆林学院以红色为底色,以服务榆林地方主导产业为特色,要在学科培育和建设上有起色,最终实现学校的高质量发展与跨越式发展,努力建设人民满意的大学、榆林市委市政府满意的大学和全校师生满意的大学。”王刚说。

成绩单

“十三五”期间,榆林学院坚持科研强校理念,紧密结合地方产业和行业需求,承担国家级、省市级各类课题近1000项,经费约1.8亿元,其中国家自然科学基金项目77项,国家社科基金3项。

榆林学院现有全国普通高校中华优秀传统文化传承基地1个,陕北历史文化博物馆1个,省级重点实验室2个、省级工程技术研究中心2个、省级“四主体一联合”工程技术研究中心1个、省级哲学社科重点研究基地1个、省级科技创新团队4个,市级科技创新团队2个,以及市级重点实验室、工程技术研究中心、研究院等平台47个。

“十四五”时期,榆林学院将继续把绥德师范校区的红色资源作为坚定理想信念、加强党性修养的生动教材,教育引导广大党员干部永葆初心、永担使命。进一步提升服务能力,不断向建设“特色鲜明高水平应用型大学”的奋斗目标迈进。

编辑:杨燕

忒色 高空俯瞰全景想体验缓缓升空的优雅又想感受360°旋转的刺激 2025-04-22

忒色 摘下被汗水浸透的骑行手套,露出掌心磨出的老茧,王亮亮说,“组织骑行活动的2年多时间里,我见过凌晨3点的灞河,也遇到过暴雨中的同行者 2025-04-18

忒色 记者在西安兴庆宫公园走访时,发现很多游客在牡丹花前作画,闫方煜就是其中的一个 2025-04-18

忒色 “现在电压稳得很!”经营面摊20年的摊主张师傅说,“汇通夜市整体形象明显提升,各种大型LED广告牌做得很漂亮,宣传效果好,灯火通明的感觉美得很!”张师傅说,电力人员经常来各摊位检查用电设备,还会给他们讲解用电安全知识,服务很贴心 2025-04-07

忒色 郧西县地处西安至武当山两大世界级旅游目的地的黄金枢纽位置,西安是郧西重要的客源市场,为借力古都西安文旅“大窗口”,郧西县创新实施“西引力”工程,在西安设立旅游联络处,建设鄂西北旅游集散中心,打造集交通换乘、票务服务、特色购物于一体的综合服务平台 2025-04-28

忒色 凤鸣未央,跑醉春风——2025西凤375酒全民健康跑欢乐收官 3月29日清晨,西安汉长安城未央宫遗址公园内春意涌动,三千余名跑友迎着晨曦齐聚,共同见证2025西凤375酒全民健康跑的激情开跑 2025-03-31

忒色 同时,“宝宝巴士”线路具有路程短、站点少等特点,可有效填补现有常规公交线路的空白,提升乘客出行的便利性与公交运营的效率 2025-03-25

忒色 本报讯 (记者 李卫)3月19日,2025西安赏花季暨春游周至好风光系列活动启动仪式在秦岭国家植物园举行 2025-03-20

忒色 //toutiao.cnwest.com/dev/preview/23038091 八路军西安办事处纪念馆入藏日军侵华罪证文物史料http 2025-03-20

忒色 2025-03-07

忒色 本报记者 朱娜娜 摄当27岁的河南姑娘蒋迎春回老家结婚时,她位于西安市雁塔区雁南一路的“泡菜米线”店贴出的“歇业通知”意外变成了一面“祝福墙”,密密麻麻的留言写满了顾客们的美好祝福 2025-03-07